福建省部分达标学校2023-2024学年高三上学期期中质量监测 历史

紧张的高三,当各学科复习试卷像潮水一样汹涌而来,每一名学生都会或多或少地产生对学习的厌倦情绪。但是对于试卷,学生要非常重视并且利用好。因为这一张张试卷都是各学科老师精心挑选的,每道试题都很有代表性,可以强化复习中所需具备的知识和能力。小编今天整理了全国各省市高三各类试题供广大考生参考。

第Ⅱ卷 (非选择题,共52分)

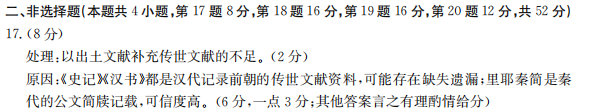

二、非选择题(本题共4小题,第17题8分,第18题16分,第19题16分,第20题12分,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(8分)

材料

里耶出土的邮简“迁陵以邮行洞庭”,将邮简插入捆扎的公文信函并标注从“迁陵县衙”送到“洞庭郡府”。据《史记《汉书》等文献记载,秦始皇统一全国后分天下为三十六郡,其中并无“洞庭郡”记录。里耶出土的公文简牍中频繁出现“洞庭郡”,下辖迁陵、酉阳、沅陵三县。材料中简牍关于“洞庭郡”的记载与传世文献不相符合,该如何处理?说明处理的原因。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

西周至春秋时期是传统社会契约制度的初创时期。这一时期的契约称“约剂”,分为“大约剂”(“邦国约”)、“小约剂”(“万民约”)。从战国到西晋时期,契约主要用于民事范围,包括土地买卖、租佃、民间财物借贷等领域,该时期的民事契约通常被称为“券”。东晋至五代时期,木“券”逐渐发展为纸“契”,增加了保人参与并承担代偿责任的约定;出现了契约套语,如

“官有政法、人从私契”“两面平章”等;政府开始干预民间契约行为,主要是征收交易税和发卖“印纸”。当时民间土地交易,当事人到官府交纳契税时,由官府在民间契约上加盖红色印章,这样的契约被称为“红契”。到了元明时代,“契”的范围逐渐被固定在具有处分重大财产、人身权益的协商场合,而作为民间物权关系的租佃文书、商业文书和社会管理的协议则多数命名为“约”。

材料二

明代财产契约行为的交易对象不仅包括耕地、林山、宅基、房屋等不动产,还包括车船、牲高、粮食以及日用品等。可以说“明代民间社会民事契约行为无处不在”。明代地方官吏在解决民间户婚、田土等“细故”纠纷时,常把案发地的民间契约作为认定事实的事实依据。但涉及田地房屋需要征收契税的时候,明代法律明确规定“凡典卖田宅,不税契者,答五十。仍追田宅价钱一半入官。不过割者,一亩至五亩,笞四十。……”对于违反社会纲常礼教、可能影响政府的政治稳定的民间契约行为,则予以否决。

——以上材料均摘编自徐嘉露《明代民间契约习惯研究》

(1)根据材料一,概括中国古代契约制度发展的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代契约制度进一步发展的原因及影响。(10分)

福建省部分达标学校2023-2024学年高三上学期期中质量监测 历史

答案解析网免费版在线使用-2025趣找答案考不凡app

答案解析网免费版在线使用-2025趣找答案考不凡app